こんにちは!おかーちゃんです。今回は発達検査から見えてきた「得意」「苦手」など特性の傾向と、そこからどんなサポートや家庭での工夫ができるのかを、体験談と専門解説でまとめます。

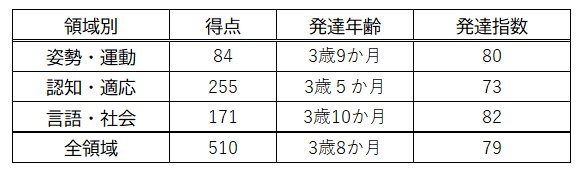

【図解】モチ男の発達検査結果

※上記はモチ男の検査得点をもとに、各領域(姿勢・運動/認知・適応/言語・社会)の得意・苦手を図にまとめました。

- 80〜110が平均的な発達指数(DQ)とされ、モチ男は「手先の器用さ(認知・適応)」が特に高い一方、「バランスや身体の運動(姿勢・運動)」の数値がやや低め。

- 言語・社会性もややゆっくりですが、得意分野と苦手分野の“凸凹”がはっきりしています。

各領域ごとの「困りごと」とサポートアイディア

発達検査で分かるのは「できる/できない」だけではなく、何に困りやすいか、どこにストレスがかかりやすいかまで見えてきます。ここでは各領域ごとにサポートポイントをまとめます。

言語・社会領域

【困りごと例】

言葉で伝えるのが苦手/会話が一方的/他人の気持ちに気づきにくい/状況説明が苦手

【サポート例】

関連記事▶ことばが出にくい子の支援ツール比較|カード・ボード・アプリ

姿勢・運動領域

【困りごと例】

バランスが苦手/よく転ぶ/体の動かし方がぎこちない/椅子に長く座れない

【サポート例】

私たち人間は行動や運動をする時は2パターンあると思います。

- 計画して動く(例:今日は〇〇のコースを走ろう など)

- 瞬間的な行動(例:転びそうになって手を出す、コップが落ちそうだから手がでた など)

発達障害のある子は体や関節の動かし方が上手でなかったり、行動の先読みが出来なかったり、筋肉が少し弱い事が多いそうです。(諸説ありですが)

関連記事▶小集団療育で発達障害の社会性を伸ばす!具体的活動内容&体験談ガイド

認知・適応領域

【困りごと例】

見本通りに作るのが苦手/集中力が続かない/指示が通りにくい/課題切り替えが難しい

【サポート例】

関連記事▶ちょっとした工夫で変わる!発達障害の人が安心できる職場・学校の環境づくり

【体験コラム】モチ男の「大けが」と「芸術的な手先」

発達検査の数値と現実の子どもの行動はしっかりリンクしています。モチ男は昔から変なところでよく転び、何度もケガ…。中には救急で縫うほどの大けがもあり、そのたびに園から電話が来て心臓が止まりそうでした。でも同時に、年齢を超えたレベルの「手先の器用さ」で、ブロックや粘土作品は園の先生たちも感動するほど。

発達検査は“苦手”だけでなく“すごい得意”も発見できるツール。親も「できるだけケガが減る工夫」「得意をもっと伸ばす環境」両方を意識できるようになりました。

発達検査で分かること=“親の目線”を広げるチャンス

「数値に一喜一憂する」だけでなく、どこをサポートすれば“子どもがもっと生きやすくなるか”まで気づかせてくれるのが発達検査の良さだと思います。

本人の“苦手”や“ストレスの元”を早めにキャッチして、家庭や園で小さな工夫を積み重ねることが、子どもにとっても親にとっても大きな安心につながると感じました。

あわせて読みたい関連記事

- 小集団療育で発達障害の社会性を伸ばす!具体的活動内容&体験談ガイド/発達障害の子どもの脳はこう違う!最新科学でわかる特徴と親のサポート法/発達障害の子どもの二次障害とは?よくある症状と親ができる予防法/発達障害の子どもが癇癪を起こす理由と対処法をやさしく解説/ABA療法とは?自閉症支援を成功させる7ステップ完全ガイド/5歳児健診で「発達が気になる」と言われたら?グレーゾーンと親のための全対策/5歳児健診“本当の現場”と全国のリアル体験談まとめ