こんにちは!おかーちゃんです。

前回までは療育のイロイロをご紹介してきました。今回からは療育で学んだことを日常生活に落とし込んだ実体験をご紹介していきたいと思います。

療育教室での学びを家庭でも取り組めると本人の成長もグンと加速します。お助けアイテムなどもご紹介していきたいと思いますのでぜひご覧ください。

発達障害の個別支援とは?基本を解説

こちらの記事で個別支援とは?をご紹介しているのでぜひご覧ください。

発達障害とは?個別支援が必要な理由

発達障害とは、脳の働き方が少し違うことで得意なことと苦手なことの差が大きい状態を指します。

たとえば「人の気持ちを読み取るのが苦手」「音や光に敏感」「じっとしているのが難しい」といった特徴が見られます。

こうした子どもたちには、一人ひとりに合った「個別支援」が重要です。なぜなら集団での学び方が合わない場合があるからです。

個別支援を行うことで子どもが持つ力を伸ばし、苦手なことへの対応を学べます。個別支援のメリットは以下の3つです。

子どもの成長をサポートでき、無理なく続けることが大切です。

家庭でできる療育のメリットとは?

療育とは、発達の遅れや偏りがある子どもが自分らしく生活できるように支援することです。

家庭で行う療育のメリット3選

また、親が子どもの特性を深く理解できる点も大きなメリットです。子どもの行動の理由がわかると接し方に余裕が生まれます。

一方で、家庭での療育には「方法がわからない」「正しくできているか不安」といった悩みもあります。

具体的な支援方法を6つ紹介します。

発達障害の個別支援6つの方法を紹介

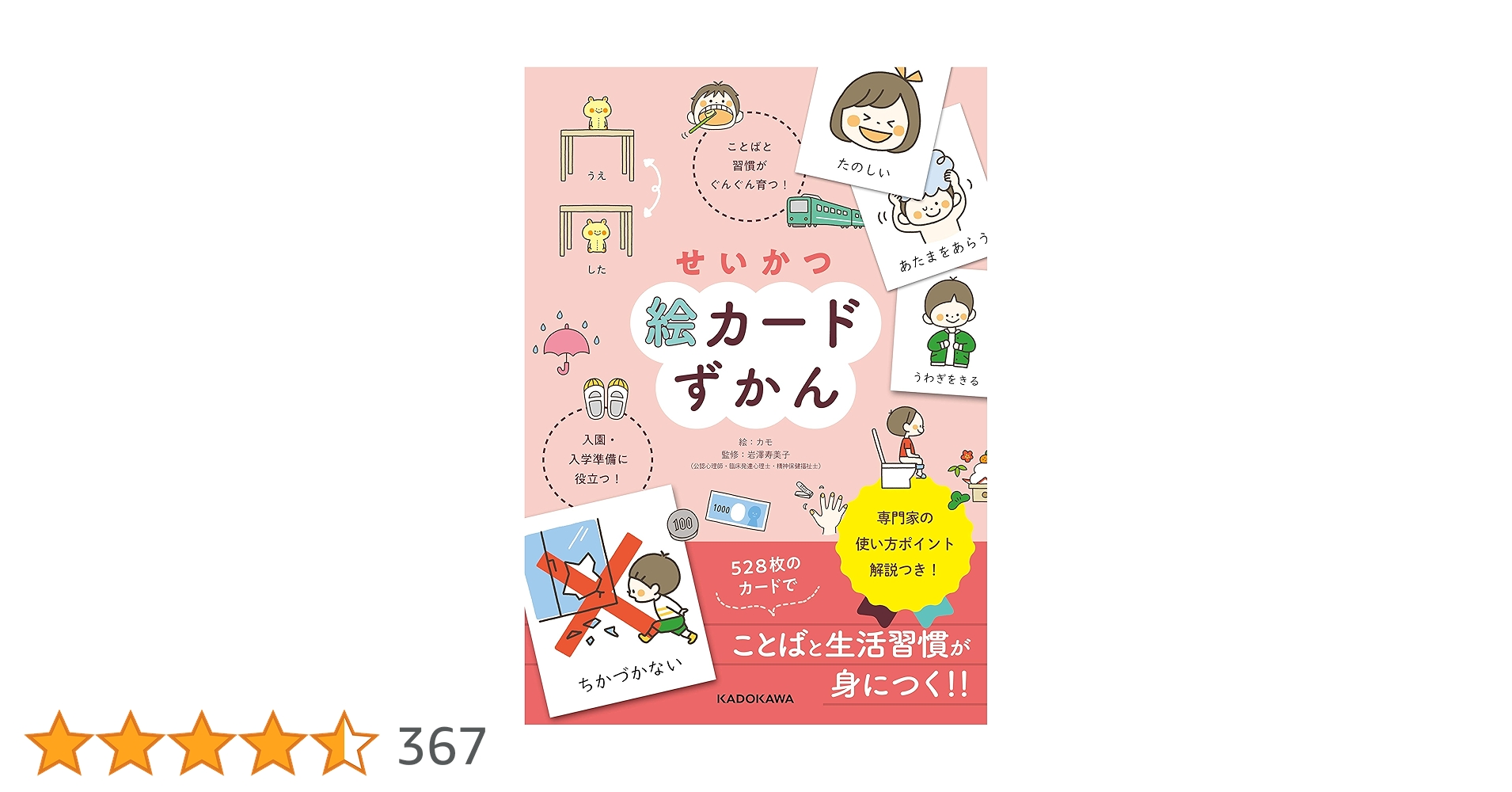

視覚支援|絵や写真を使って伝える

発達障害のある子どもは、言葉だけでの指示を理解しにくいことがあります。

そのため視覚的にわかりやすく伝えることが重要です。

視覚支援の具体的な方法

例えば「ご飯を食べる」「歯をみがく」「寝る」といった流れを絵で示すと、見通しが立ちやすくなります。

言葉の説明が苦手な子でも、視覚的な情報があると理解しやすくなるのです。視覚支援は、学校生活や外出時にも活用できます。

子どもが安心して行動できるように、家庭での工夫を取り入れましょう。

スケジュール管理|見通しを持たせる工夫

発達障害のある子どもは、予定の変更が苦手だったり、先の見通しが立たないと不安になったりすることがあります。

そのためスケジュールをわかりやすく示すことが大切です。

スケジュール管理の方法

例えば、明日のお出かけを知らせるとき、「明日は〇〇へ行くよ」と事前に伝えます。さらに簡単なイラストやスケジュール表を使うと、より理解しやすくなります。

スケジュール管理を工夫することで、子どもの不安を減らしスムーズな生活をサポートできます。

コミュニケーション支援|気持ちを言葉で伝える練習

発達障害のある子どもは、自分の気持ちを言葉で伝えるのが苦手なことがあります。そのため少しずつ練習を重ねることが大切です。

コミュニケーション支援の方法

例えば、子どもがイライラしているとき「怒っているね。『嫌だった』って言うと伝わるよ」と教えることで少しずつ言葉にする力がついていきます。

また、親が「〇〇してくれてうれしいな」と気持ちを言葉にすることで、子どもも真似しやすくなります。毎日の会話の中で、少しずつ練習していくことが大切です。

環境調整|集中しやすい空間をつくる

発達障害のある子どもは、音や光・周囲の刺激に敏感なことがあります。そのため集中しやすい環境を整えることが大切です。

環境を整える方法

例えば、勉強するときに机の上が散らかっていると集中しにくくなります。必要なものだけを置くことで、落ち着いて作業ができるようになります。

環境を少し工夫するだけで、子どもが安心して過ごせるようになります。家庭でできることから始めてみましょう。

ほめ方の工夫|成功体験を増やす方法

発達障害のある子どもは「できた!」という経験が少ないことがあります。そのため小さな成功を積み重ねることが大切です。

ほめるときのポイント

例えば、子どもが時間通りに宿題を始めたら「時間を守れてえらいね」と伝えます。これを続けることで、子どもは「またやろう!」という気持ちになります。

褒める事で子どもは自信を持ちやすくなります。毎日の中で小さな成功をたくさん見つけてあげましょう。

感覚遊び|発達を助ける楽しいトレーニング

発達障害のある子どもは、触ることや動くことを通じて学ぶのが得意な場合があります。感覚遊びを取り入れることで、楽しく発達を促せます。

感覚遊びの例

例えば、小麦粉ねんどをこねたりちぎったりする遊びは、手先を器用にするだけでなくストレス発散にもなります。

感覚遊びは、特別な道具がなくてもできるものが多くあります。子どもが楽しめるものを見つけて日常の中に取り入れてみましょう。

発達障害の個別支援を続けるコツ

無理なく続けるためのポイント

個別支援は、続けることが大切です。しかし親も無理をしすぎると疲れてしまいます。

継続のコツ

支援は長く続けることが大切です。無理なくできる方法を見つけましょう。

まとめ 今日からできる個別支援の第一歩

まずは、小さなことから始めてみましょう。視覚支援やスケジュール管理など、取り入れやすいものから実践するのがおすすめです。

家庭での個別支援を続けることで、子どもは少しずつ成長します。焦らず、楽しみながら取り組んでいきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。

次回は実際に私が療育で学んだ内容をどの様に家庭に落とし込んだか?上記でご紹介した6つのポイントを各パートに分けて実体験をご紹介していきます。

あわせて読みたい関連記事

- 【保存版】療育とは?意味・種類・メリット・受け方まで体験談で徹底解説!

- 【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!学べる基礎ガイド①基礎編

- 【個別療育プログラム完全版】発達障害の社会性を伸ばす具体的活動ガイドとメリット5選②

- ABA療法とは?基本から家庭での実践・注意点まで完全ガイド

- 発達障害の個別支援6つの方法|家庭でできる療育【実体験】⑤褒め方の工夫

- 家庭と学校でできるABA的サポート―親も先生もすぐできるポイント