こんにちは!おかーちゃんです。

発達障害を持つ子どもたちの行動や感じ方――それは「脳の働きの違い」に秘密があります。

「なぜうちの子はこうなの?」と悩む前に、科学的な根拠からその理由と、親としてできる具体的なサポート方法を一緒に学びましょう!

発達障害とは?脳の発達とどう関係する?

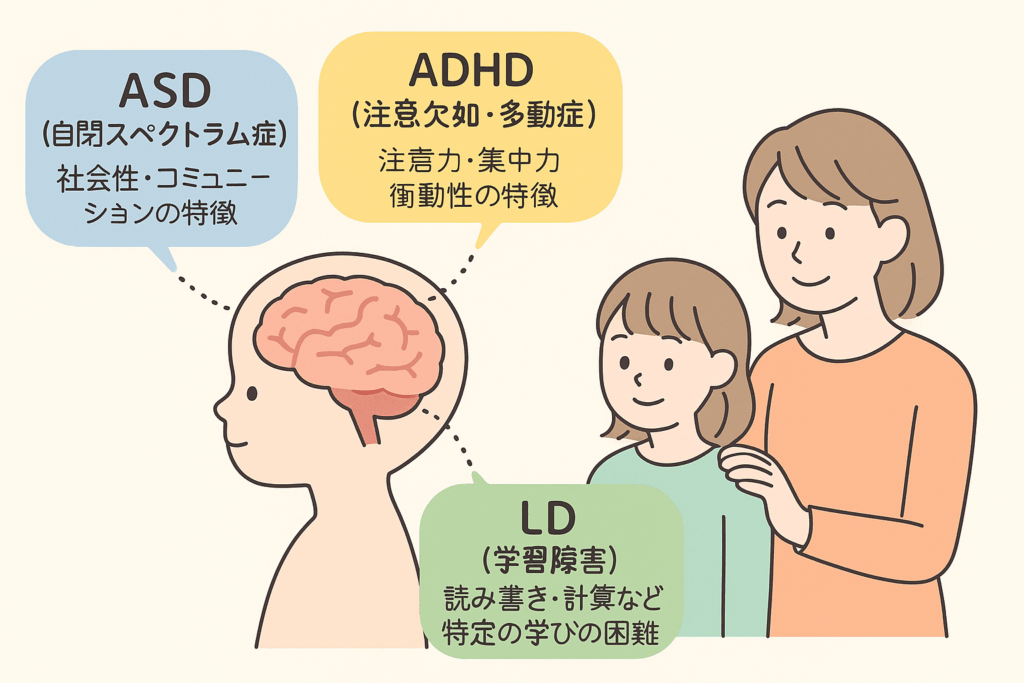

発達障害は、脳の発達の“ちょっとした違い”によって起きる状態です。自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など子どもによって特性もさまざま。 それぞれ脳の「得意・苦手な部分」が異なり、行動や感じ方にも大きく影響します。

- ASD(自閉スペクトラム症):社会性やコミュニケーションの分野に違いが現れやすい

- ADHD:注意力や衝動性、計画性に関わる脳の働きが独特

- 学習障害(LD):読み書きや計算など特定の学習分野の情報処理に特徴

【図解】脳の仕組みと発達障害の関係

人の脳は、無数の神経細胞(ニューロン)がネットワークを作って情報を伝え合っています。発達障害を持つ子どもたちは、このネットワークの一部が「平均とは違うつながり方」になっていることが分かっています。 この違いが、感覚の敏感さ・鈍感さや、計画力、学び方などに影響します。

発達障害ごとの脳の働きと特徴

ASD(自閉スペクトラム症)の脳

ADHD(注意欠陥・多動性障害)の脳

学習障害(LD)の脳

日常生活への影響と困りごと

これらは「しつけ」や「甘やかし」が原因ではなく、脳の仕組みが違うから起きること。子ども自身も“困っている”ことが多いのです。

最新の脳科学でわかったこと

脳波やMRIなど科学的な検査で、特定の脳領域の働き方が違うことが明らかになっています。その違いを知ることで、より適切な支援法や学習方法が研究されています

(詳細はこちら: 国立精神・神経医療研究センター|発達障害情報・研究ページ 国立特別支援教育総合研究所 )

親ができる具体的なサポート

「うちの子だけ違う?」と感じたときも、脳の違い=個性と考え、寄り添いながらできることを一緒に見つけていきましょう。

まとめ|脳を知るとサポートが変わる

発達障害の子どもの脳の働きを知ることで「なぜ?」が「そうだったんだ!」に変わります。 科学的な視点とあたたかな支援で、子どもの未来はきっと広がります。最新の研究も活用しつつ、親としてできることを一つずつ実践していきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。

あわせて読みたい関連記事

- “うちの子は個性?発達障害?”違いと見分け方・支援のタイミングを徹底解説

- 家庭でできる療育【実体験】②スケジュール管理

- 【発達障害とは?】特徴・症状を3分で理解!学べる基礎ガイド①基礎編

- 発達障害の子どもが謝れない理由と親のサポート完全ガイド

- 発達障害ペアレントトレーニングやり方完全ガイド