こんにちは!おかーちゃんです。

発達障害児の「二次障害」(うつ・不安・適応障害など)は、早めの気づき・医療や支援機関との連携がカギになります。

この記事では、二次障害の早期サイン・医療受診の流れ・支援窓口・家庭と学校が連携するコツを、2025年最新情報と実体験で徹底解説!

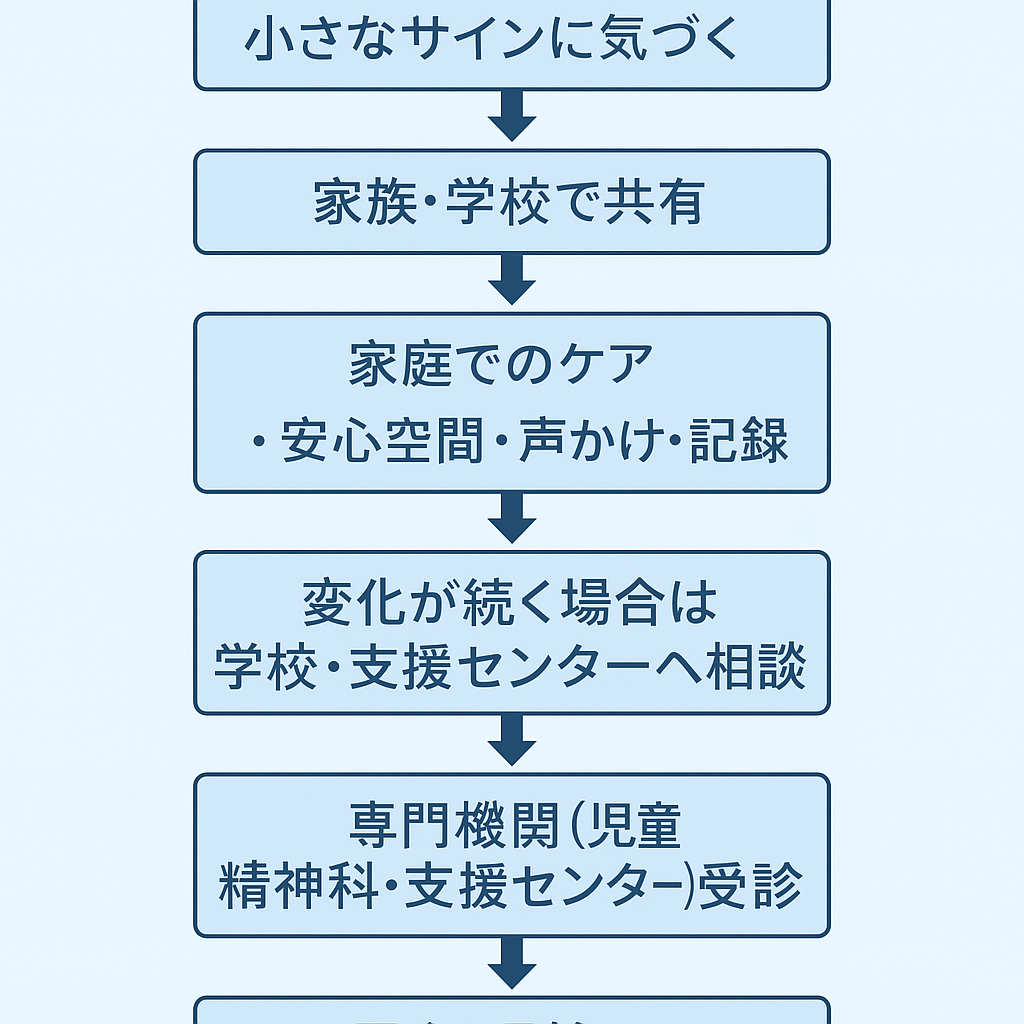

【図解】二次障害の流れと対応チャート

Point:「あれ?」と感じたら、すぐ相談!

ひとりで抱えず“つながること”が悪化防止の第一歩です。

発達障害の二次障害とは?【基礎知識】

発達障害のある子は、長く続く失敗体験や感覚過敏のストレスが原因でうつ病・不安症などの二次障害を発症しやすいと言われています。

自己肯定感が下がると心のエネルギーが減り、環境変化に適応しづらくなるためです。

2025年3月の専門記事では、発達障害児が適応障害を併発する悪循環が報告されています。

この悪循環を断ち切る鍵は早期気づきと適切な支援です。

| 主な症状 | 起こりやすい時期 | 背景要因 |

|---|---|---|

| うつ病、不安障害、適応障害、強い自己否定 | 小4〜中学生・思春期が多い | 感覚過敏・いじめ・否定的体験の積み重ね |

【家庭で気づくサイン】

言葉より先に行動の変化が現れます。子どもは不調をうまく説明できず、行動で示すことが多いからです。

次のようなサインが2週間以上続く場合、専門機関への相談をおすすめします。家族で日記アプリや簡単なチェックシートを共有すると、変化を早期に発見できます。

これらが2週間以上続く場合は、「念のため相談」を。

【最新】医療・支援へつなぐステップ(表)

医療と福祉を早期に結ぶことで重症化を防げます。

専門家がチームで関わると、二次障害が長期化するリスクを下げられるためです。政府は2025年度から地域連携型支援体制を拡充予定です。

Point:以下の流れを意識すると、紹介状や予約で迷いません。

| STEP | やること | ポイント・備考 |

|---|---|---|

| 1 | 家族・担任・療育スタッフと「気づき」を共有 | 小さな変化も伝える・メモや日記で記録 |

| 2 | 児童発達支援センター・支援機関に電話 | 電話・メール相談OK。気軽に問い合わせて大丈夫 |

| 3 | 紹介状をもらい、児童精神科や専門外来を受診 | 相談センターから医療機関を紹介してもらうとスムーズ |

| 4 | 診断・評価後、チーム支援会議で支援策を決定 | 家庭・学校・医療の3者連携が重要 |

| 5 | 定期フォローと見直し | 困った時はいつでも再相談を! |

【家庭・学校の連携術】

家庭と学校が同じ目標を共有すると、子どもの不安が大きく減ります。

支援が一貫すると「自分は守られている」という安心感が生まれ、チャレンジ意欲が高まるためです。

1日1行「できたこと」を書き合う家庭では、癇癪頻度が30%減ったとの報告があります。

Point:ICT連絡帳や月1オンライン面談を活用し、短くても継続する仕組みを作りましょう。

ICT連絡帳アプリや短い動画で成功場面を先生と共有する家庭も増えています。

困ったときの相談窓口まとめ

- 国立障害者リハビリテーションセンター

- 厚生労働省 こころの健康サポート窓口

- 児童発達支援センター、発達障害者支援センター

- 小児・児童精神科/スクールカウンセラー

- NPO・親の会(地域で検索!最新情報が得やすい)

体験談:「医療・福祉連携で救われた我が家のケース」

モチ男は年長時、好きな遊びへの集中力が減り「疲れた」と言うことが増えました。

家族だけで悩まず、通院している先生に電話相談。

そこから、家庭・園・医療が一緒に「できることリスト」を作ってサポートを続けたことで、少しずつ元気を取り戻していきました。

「一人で抱えないこと」「医療や専門家に早めにつなげること」が本当に大切です!

二次障害のサインは“家庭での小さな違和感”がヒント!

何気ない「ちょっと元気ないな」「今週はずっとしんどそう」…この“違和感”こそ二次障害予防のカギです。

家族みんなで気づいたことを日記アプリ・スマホのメモ・冷蔵庫のカレンダーなど、簡単に共有しましょう。

二次障害は“家庭+学校+医療”の早め連携で必ずリカバーできます!

まとめ|「二次障害STOP」のために今できること

最新の支援制度・医療連携体制は毎年アップデートされています。

不安や疑問はひとりで抱えず「まずは相談」から一歩踏み出しましょう!

最後までご覧いただきありがとうございます。

参考リンク あわせて読みたい関連記事

- 家庭でできる療育アイデアまとめ/発達障害の子どもが癇癪を起こす理由と対処法/【発達障害外来は3ヵ月待ち⁉】初診予約での準備リスト/行政支援3大ステップ|療育手帳・手当・サービス/発達障害の二次障害を防ぐ!改正支援法2025に備える最新サポート術

- こころの健康

- 参考記事 「くるみ」(https://kurumi.makecare.co.jp/)/自律神経失調症とうつの違いを症状・原因・診断治療で徹底解説

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e40c1ac.b1a5e20c.4e40c1ad.cae804f7/?me_id=1378452&item_id=10000005&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fproe-shop%2Fcommon%2Fimg%2Fjumpy%2Fi01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)