こんにちは!おかーちゃんです。

「小学校ってどんなところ?普通級と支援級、どっちが我が子に合う?」と悩む方はとても多いです。特に発達障害のお子さんの親御さんにとって、初めての学校見学は大きな一歩。私も「断られたらどうしよう」と緊張しつつ、実際に動いて“行ってよかった!”と実感しました。

今回は、実体験と最新情報をもとに、就学前の学校見学の流れと失敗しないポイントをわかりやすく解説します。

見学前に知りたい「タイミング」と申し込みの流れ

結論から言うと、学校見学の申し込みは「年長の4〜5月」が最適です。理由は春は学校行事が多く、見学対応しやすいからです。

例えば、私の場合は年長5月ごろに小学校へ直接電話し「学校見学したい」と伝えました。

最初は「断られたら…」と心配しましたが、先生はとても快くOKしてくれて安心できました。

この時、普通級と支援級のどちらか迷っていることも伝えたところ、「どちらも見てみましょう」と柔軟に提案してもらえました。

もし見学日程が合わない場合は、文部科学省のサイトや自治体の就学相談も活用しましょう。

見学当日の流れと校内チェックポイント

見学は「通学路の確認から校内見学、先生との面談」まで1時間程度で行うと効率的です。

理由は実際の登校イメージや危険ポイント、校内の雰囲気がしっかりつかめるからです。

私の場合あえて歩きで通学路を確認し、危ない場所や信号の位置も事前にチェック。

到着後は普通級の授業見学、その後に支援級へ移動して教室配置や工夫を見せてもらいました。

見学時は、気になる点を都度質問するのが大切です。

| チェック項目 | 見学での質問例 |

|---|---|

| 普通級 | 「座っていられない子への対応は?」「授業中のサポートは?」 |

| 支援級 | 「どんな配慮や工夫がある?」「先生の人数やマンツー指導は?」 |

体験談

うちの小学校は建て替え直後で、教室が明るく、オープンスペース型。普通級でも柔軟な先生の対応が印象的でした。

支援級は全学年混合で、先生のサポートも手厚かったですが、その日は先生の人数が少なく「現場の大変さ」も感じました。

学校の外も確認!通学・安全の重要チェック

校舎内だけでなく、「外の環境」も重要です。

通学路・校門の出入り・周囲の安全も、見学時に必ずチェックしましょう。

毎日子どもが通う場所で「危ないポイント」を親が知っておくことが安全確保につながるからです。

私は見学当日、普段通うであろう道を歩きながら、危険箇所を子どもと一緒にチェックしました。

こうしたポイントを押さえることで、後から「知らなかった!」と慌てる心配が減ります。

まとめ

就学前の学校見学は、親子で安心して学校生活をスタートするために“絶対おすすめ”です。

実際に「行ってよかった!」と感じたので、不安な方こそ勇気を出して一歩踏み出してください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

参考リンク あわせて読みたい関連記事

- 文部科学省

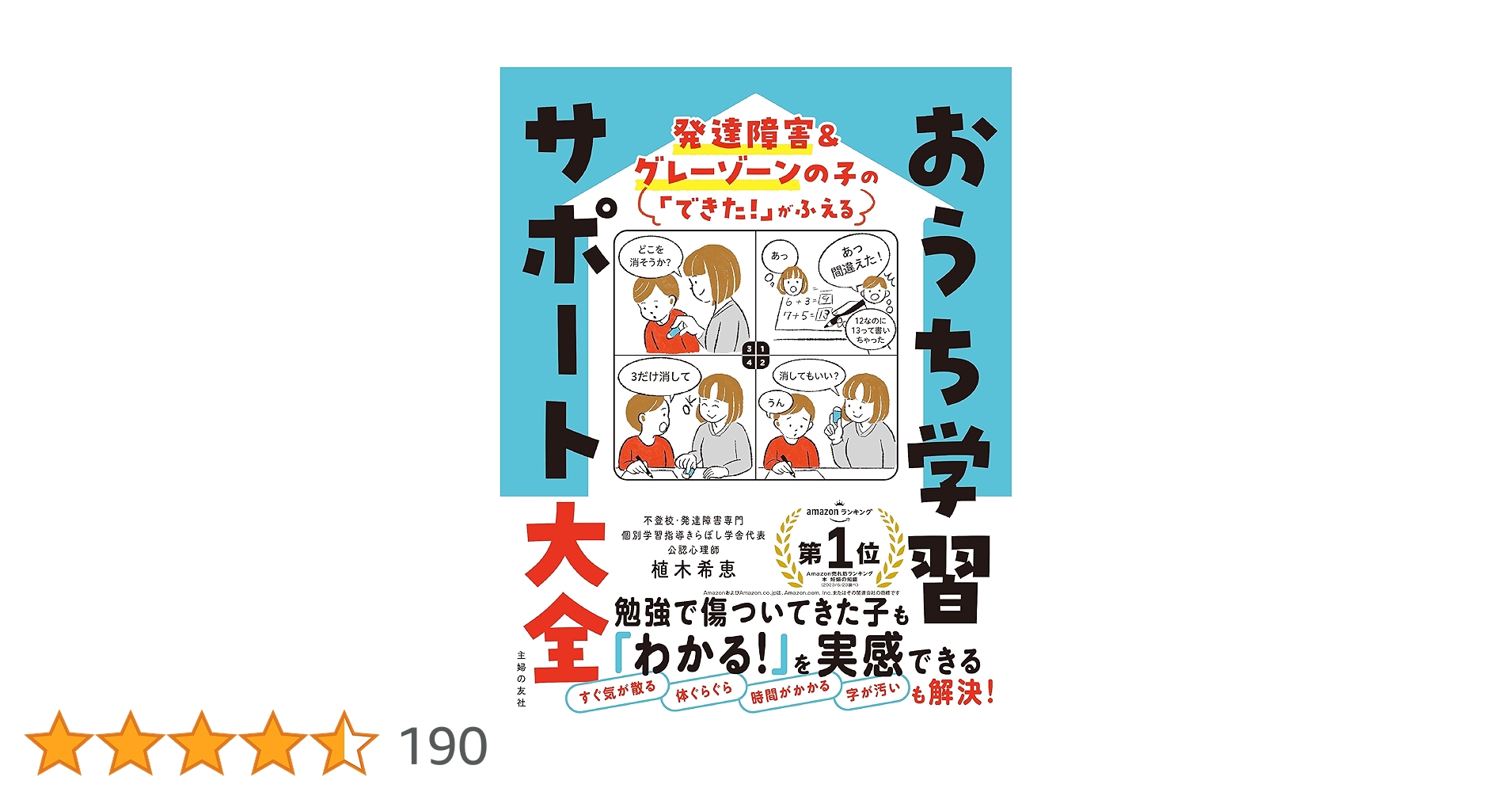

- 発達障害児の就学前準備完全マニュアル|年間スケジュール・体験談・チェックリストで安心サポート

- 【保存版】はじめての学校見学|持ち物・流れ・体験談&失敗しないコツを完全解説!

- 学校見学 当日の流れ&注意点を徹底解説!不安ゼロのポイント集【保存版】

- 【学校見学 質問リスト】保護者向け質問集と回答例付き!/【学校見学 持ち物リスト】忘れ物ゼロ!必需品と体験談

- 発達障害児の小学校入学準備ガイド【2025年版】―就学前検診・説明会・通学路・心の準備―

- 【発達障害診断後】就学後に受けられる支援と手続き徹底ガイド②

- 放デイ・学童・IEPの準備リスト/個別支援計画(IEP)の作り方